这都可以?(小红书发送时间:让笔记在对的时刻被看见的秘密)

这背后到底发生了什么?在小红书这样的平台上,发布时间并非可有可无的细节,而是把送到目标用户面前的“门票”。如果你把笔记当成一次美妙的相遇,那么发送时间就是你为这场相遇设计的舞台灯光。灯光亮度的微妙差别,能把平淡的对话变成热烈的互动。

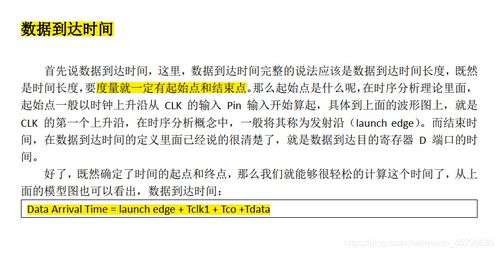

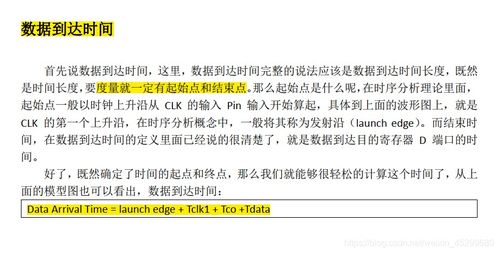

要理解这个问题,先从平台的推荐机制讲起。小红书的推荐逻辑并不是只看一个笔记的质量,而是综合考虑用户的即时行为、历史偏好以及笔记本身的信号强度。当一个笔记在最初的几分钟里就赢得了用户点赞、收藏、分享和评论,系统便会把它推给更多潜在的感兴趣人群。

相应地,发布时间就成了影响第一轮曝光的关键变量。发布在“对的时刻”,就像在舞台上遇到合适的灯光和合适的观众,笔记更容易被发现、被点击、被讨论。

什么是“对的时刻”?通常可以从几个维度来把握。第一,是日常行为节拍:人们的生活节奏在早晨、中午和晚间呈现出不同的碎片时间。第二,是活跃人群的分布:不同领域的创作者和粉丝群体,活跃时间可能存在差异,但大多会聚集在工作日的晚间与周末。第三,是类型与互动习惯的匹配:图片驱动的美观笔记适合在视觉冲击力强的时段发布,教程型或深度分享更容易在用户空闲时间获得持久关注。

基于这些观察,我们可以把“黄金时段”分为几条常见的时间锚点:早晨的出门前后、午休时段以及晚间的高峰时段;周末的时间段往往更加灵活,但夜晚仍然具备强烈的聚焦效应。不要把“黄金时段”理解成一个固定的时间表,而更像是一条可移动的轨道,需要结合你账号的真实数据不断校准。

在实践层面,第一时间要做的是建立一个学习型数据基线。你需要做的不是单次发布就“跟风”,而是通过连续一段时间的观察,找出你自己的粉丝对哪些时段最敏感。你可以用一个简单的方法来开始:选定三组对比的时段(例如工作日的早餐后—9点前、午间12点—1点、晚间19点—21点),每组在同一主题类型下各发布1–2条笔记,持续两到四周,记录每条笔记的曝光、点赞、收藏、评论和转发等指标,以及同主题在不同时间段的对比结果。

通过这种“同题不同时间”的对照,你会逐步看到趋势:哪些时段的互动率更高、哪些时段的保存率更好、哪些时段的转化更明显。记住,关键在于让数据说话,而不是把个人经验当成唯一的真理。

的呈现同样影响发布时间的效果。一个在对的时间上线的笔记,如果封面不具备强烈吸睛力,缺乏清晰的价值点,或是文字冗长、难以快速传达要点,那么再好的时段也可能被“错过”。因此,在确定发布时间的也要并行优化本身:第一张封面的设计要具备辨识度,能在缩略图中直观传达笔记核心;要点清晰,最好在一两句话内点出笔记的独特价值;要快速引导用户理解为什么要停留。

简言之,时间是舞台,是表演,二者缺一不可。只有两者协调,笔记的初始曝光才会稳步增长,后续的持续互动才会形成良性循环。

别把“黄金时段”理解为一种固定的公式。平台的算法会随着用户行为、热点变化、节日活动等因素不断调整。你需要做的是建立持续迭代的节律:每一轮发布后,快速复盘,提炼出在你账号上的有效时间点和组合;每隔一段时间再进行一次数据回看,使你的时间策略保持与粉丝习惯的同步。

把公开的时段数据视为起点,而把个人的粉丝画像和笔记风格视为持续调整的方向盘。只有在对的时间上,与你的风格、你的目标、你的粉丝共同协作,笔记才会不断被更多人看到、被更多人记住。这个过程是渐进的,也是可复制的。你若愿意坚持去做,时间就会变成你最大的创作助力。

第一步,明确你的目标与受众画像。不同类别的笔记,目标受众的活跃时间往往不同。你需要清晰回答:我的笔记是为谁而写?他们在一天的哪段时间最可能浏览小红书?他们关注的主题和信息密度是什么?把目标具体化,能帮助你在后续的时间选择上做出更贴近实际的决定。

第二步,建立数据观察与记载机制。把最近4–6周内每条笔记的发布时间、主题、封面风格、文字、互动数据(曝光、点赞、收藏、评论、转发)、以及与发布时间相关的任何外部因素(如节日、热点话题、同类竞争账号的活动等)记录在一个表格中。每周固定回顾一次,筛选出表现最稳健的时段组合,以及在特定主题下的时间敏感度。

通过量化的数据来支撑你对黄金时段的理解,而不是仅凭直觉。

第三步,设计初步的发布时间表。基于数据洞察,给不同模块分配一个核心发布时间区间。例如:日常美妆笔记优先在晚间上新,生活方式笔记则利用午后时段,教程型笔记可以安排在工作日的早晨。你可以设定一个“主线+备线”的排程:每天固定一个主时段发布核心,辅以1–2条在不同时间段的小笔记来维持持续触达。

随着数据积累,逐步微调主线与备线的时间点,确保同步你粉丝的活跃节奏。

第四步,结合节奏与形式进行时间配比。时间不是孤立变量,它与笔记的长度、图片/视频的呈现方式、话题标签的选择、以及互动策略高度相关。例如,短视频或多图文笔记在晚间时段表现通常更好,因为用户耐心曲线更平滑、愿意花时间观看。若你的笔记是长文本的深度分享,可能更适合在用户工作日的午休时段发布,利用碎片时间完成阅读。

开启评论区的高参与度策略也能放大时段效果:在笔记发布后前30分钟内积极回复评论、引导粉丝参与讨论,能提升笔记的早期互动密度,从而获得更广的初始曝光。

第五步,使用助力工具实现“排程+执行”的无缝衔接。为了让时间管理更高效,可以借助排程工具将你计划好的笔记按时上线,避免临近截止时才匆忙发布的情况。某些工具支持跨平台排程、自动发布时间优化建议、以及对不同笔记的时段数据汇总,帮助你在一个视图内快速调整策略。

如果你愿意尝试,我们也提供一个简单易用的排程助手TimeFlow,它可以根据你账号的历史表现和目标,给出内置的发布时间建议,并在设定的时间自动发布。通过这样的工具,你可以把“计划”落到“执行”上,减少因时间管理带来的摩擦。

第六步,建立周/月的复盘机制与迭代。每周固定进行一次回顾,关注以下问题:哪些时间段的笔记带来稳定的高曝光与高互动?哪些主题在特定时段表现更好?在你账户的长期数据中,是否出现了新的高效时段?对照目标,调整发布节奏与组合。长期来看,时间策略需要随粉丝结构的变化、行业热点、平台算法调整而演进。

保持对数据的敏感度,同时保持对创作边界的尊重,这是持续增长的关键。

落地的同时注重情感连接与真实质感。时间策略的本质并不是“刷热度”,而是让你与粉丝的关系更顺畅地展开。选择合适的时段上线,可以让你传递的价值更容易被理解和认可;而你在笔记中的真实情感、专业态度和独特视角,才是维系长期关注的核心。这套方法并不是要你去贴合一个僵硬的时间表,而是让你在繁忙的日程里仍然保持对质量与受众需求的敏感度。

你投入的每一分时间,都会在适当的时刻回馈给你,呈现出一个更加清晰、稳定的增长轨迹。

如果你愿意把这套“时间--互动”的方法落地执行,可以从今天开始做一个小型试验:选一个你最近热度不错的主题,按上述流程设计一个两周的时段方案,记录每一天的实际数据与感受。你会发现,时间并非对每个人都同样友好,而是需要你用数据和耐心去雕刻的工具。

随着重复与迭代,你会逐渐掌握属于你自己的发布时间语言,让笔记在对的时刻被看见,也让你的创作之路更加顺畅。