一看就会(爆款剧的标准:从叙事到共鸣的全链条)

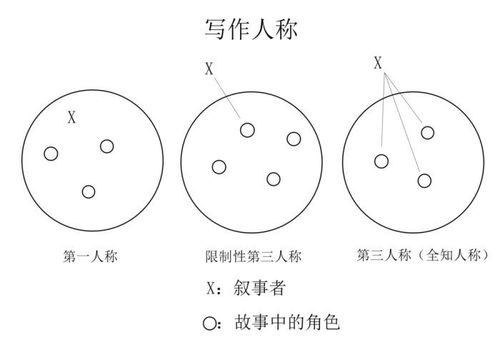

所谓叙事密度,是指每一集、每一幕中所承载的情感、信息与冲突的单位重量。一个成熟的爆款剧往往在前15分钟就给出最强的钩子:一个未解的谜团、一次强烈的道德冲突、一个看似简单却引发连锁反应的选择。这种钩子不是花哨的特效,而是对观众预期的直接回应。随后,剧本以结构化的方式把复杂情感与多线叙事并行推进,确保每一场景都带来新的信息与情感触点,而不是重复的情绪堆叠。

结构节拍的核心在于“紧”与“松”的交替:紧的段落制造悬念、推动前进,松的段落给观众情感休息与反思,同时埋下下一次转折的伏笔。一个理想的爆款剧通常具备三条结构线索并行推进——主线推动核心目标、次线展现人物关系与成长、以及隐线埋入世界观的扩展。三条线各自保持清晰的目标、明确的因果关系,最终在关键节点汇聚。

要达到这一点,剧本写作者需要从第一稿起就建立“节点地图”:哪些场景是情感爆发点、哪些是信息揭示、哪些是关系变化的转折、哪些是意识形态的碰撞。通过这种地图,叙事的密度变得可控、可预测,也更容易在多轮修改中保持一致性。对于观众而言,这一切并不显眼,只有在细节处的巧妙铺垫和每次转折后情感的积累才会显现为强烈的“看完就想推荐”的冲动。

主角需要有明确的目标、清晰的选择与可见的成长。观众愿意跟随他们,是因为看到了自我映射的可能性:在他们的失败里看到自己的脆弱,在他们的坚持里找到前进的动力。除了主角,强力的次要人物同样重要。次要人物的弧线要与主线相互映照:他们的变化放大主角的情感弧线,提供不同的道德维度与情感视角,丰富整体叙事的层次与多样性。

情感张力的来源并非单一事件,而是日常生活的微小抉择、观念冲突、以及角色之间看不见的默契与误解。将情感张力嵌入日常细节,如一个简单的对话、一次不经意的眼神、一个被打破的承诺,都会成为推动剧情前进的可复制激励。这种张力的关键在于“可感性”和“可认同性”:观众需要相信人物的动机、理解他们的选择,才会在剧中产生情感共鸣。

当情感共鸣与故事逻辑相互印证时,观众会自发地把剧情转述给朋友,形成口碑扩散的闭环。通过对人物弧线的细致打磨,剧本从外在事件的堆叠,转化为内在情感的共振,这种共振是观众愿意持续追剧、持续讨论的根本原因。结构上,人物的转折点要与情节节拍相吻合,避免情感突然跳跃或动机缺乏合理性。

只有让人物的每一次选择都有因果支撑,观众才会相信他们的成长,从而愿意陪伴他们走完整部剧。无论题材是悬疑、青春还是现实题材,稳定而有力的人物弧线,是连接情感与故事的桥梁,也是实现“爆款”潜在的真正驱动力。

落地的可复制性源自“场景化”的情感触点——你不必每次都写出宏大叙事,而是通过日常生活中的高光瞬间来触达情感:一次久违的告白、一个看似微不足道的决定、一个意外但温暖的善举。这些触点需要在剧作的节拍中得到合理安排,避免情感泛滥或用力过猛。情感共振需要可观测的行为回响:观众看完后会有讨论、会想要重新观看、会去找同好分享。

通过在剧中设定“可复用的情感模板”,如对协作、亲情、友情的不同转述方式,创作者能够在不同题材、不同角色身上重复运用相同的情感结构,提升作品的可复制性与传播效率。在这条线上,注重观众情感入口的开放性也很关键:尽量提供多层次的情感触点,让不同背景的观众都能在某些时刻找到共鸣点。

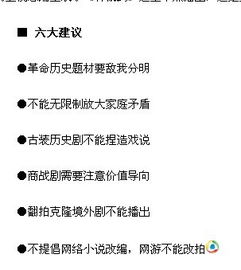

第二,预算管理与技术执行要与叙事诉求对位:高密度的镜头语言、复杂的剪辑节奏、以及后期合成的技术需求都需要在前期就被精准评估,避免后期成本失控从而影响最终呈现质量。第三,风格统一与跨平台适配要并重。不同平台对节奏、时长、互动性有不同偏好,良好的作品会在核心风格不失真地同时兼顾平台特性,例如社媒端的短剪、剧集端的情节深度、以及二次传播的设定性。

第四,数据驱动的迭代不是冷冰冰的后台分析,而是对观众反馈的敏感捕捉与快速响应:哪一类情节点更易引发讨论、哪些情节需要更清晰的动机、哪些人物弧线需要再强化。这种以数据为驱动的迭代,必须与创作者的艺术判断并行,才能在保证艺术性的同时实现商业化的稳步提升。

综合来看,执行力不是单一环节的支撑,而是贯穿从脚本到成片、从拍摄到传播的全链路能力。平台契合则是让这套能力在不同生态中都能被有效利用的钥匙。你要的不是“玄学级别的灵感”,而是经过验证、可落地、可扩展的工作方式与思维体系。把叙事的高密度、人物的真实弧线、情感的普适性,转译为一套可执行的流程、一个可控的预算模型,以及一组可跨平台推广的策略,这样的作品才更容易在市场中持续被发现、被记住。

软文式的总结并非空谈:当你把上述标准内化为团队的共同语言,创作与制作的每一步都会有标注、可追溯的产出。你的剧本不再只是文字,而是一个有“看点—节拍—情感点—落地执行”的完整产品。若你愿意进一步把这套标准落地到你的项目中,我们的创作工作坊提供从剧本结构到制作执行的全流程训练,帮助你把“爆款剧的标准”转化为实际的工作方法与可交付成果。