小红书最多发多少笔记(小红书发笔记的最佳时间:揭秘曝光与互动的黄金窗口)

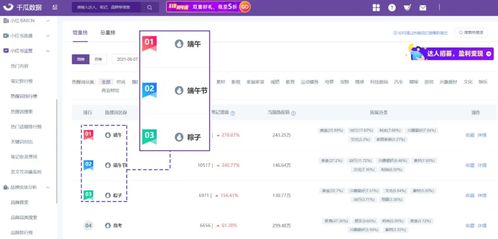

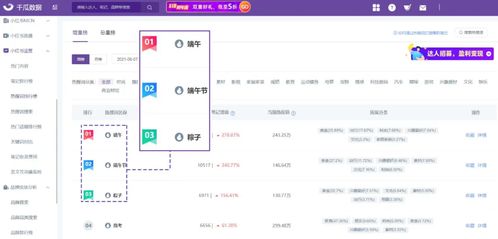

用户的日常行为并非随机,而是被作息和场景切换共同驱动的节律。起床、通勤、午休、晚间放松,这些场景会不自觉地把人带入一个“刷笔记”的状态。数据层面也印证了这一点:早晨起来的第一波浏览,午间的碎片时间,以及晚间的放松时段,往往构成笔记的自然分发入口。

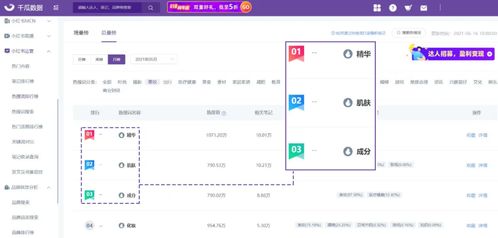

不同主题对时间的偏好并不完全相同,但大方向具有共性:早晚高峰更利于图文与短视频的自然曝光,午间时段对简短、信息密度高的笔记较友好。

具体到时间段,工作日的早晨7:30-9:00通常是“起步窗口”,这时人们开始打开手机,浏览当天需要的灵感与灵魂食粮。午休11:30-13:30是另一组高峰,尤其适合那些直击痛点、结构清晰的实用笔记。晚间18:30-21:30则是全网活跃度最大的时段,用户从工作疲劳中抽身,愿意花时间看完图文、短视频并收藏或转发。

周末的规律又略有不同,早起后到中午之间的时间段内,用户对的选择性会扩大,愿意主动探索、收藏式笔记的比重上升。不同城市的作息存在差异,一线城市的晚间活跃峰往往更集中于18:30-21:30,二线及以下城市可能延展到21:00-22:30甚至更晚。

因而,建立一个“区域化的节律地图”会帮助你更精准地把握分发时机。

类型与呈现形式的差异,也决定了发布时间的微调。短视频开场的3秒至关重要,若在黄金时段上线,初次曝光的门槛会更低;而图文笔记则更依赖封面与摘要的“第一眼吸引力”,在同一时间段内,封面设计与长度的错位测试可能带来显著的点击变化。若你在做系列化,固定的发布时间会塑造“日常期待感”,粉丝知道你会在特定时间上线,他们会设定提醒与收藏习惯。

如何把握这套节律,开始一轮可落地的试探?先把时间作为变量来测试:第一周在早、午、晚三个时段各发1条笔记,覆盖不同主题或同一主题的不同角度,观察一周的曝光、收藏、点赞、评论等指标的变化。第二周保持相同时间窗,但形式或话题略作区分,继续追踪趋势。

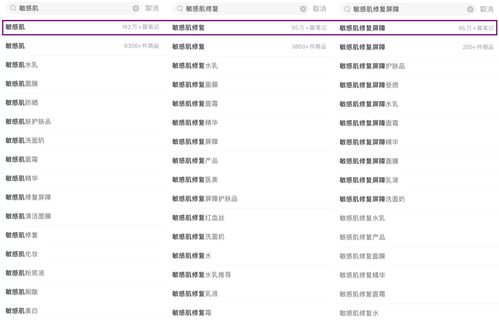

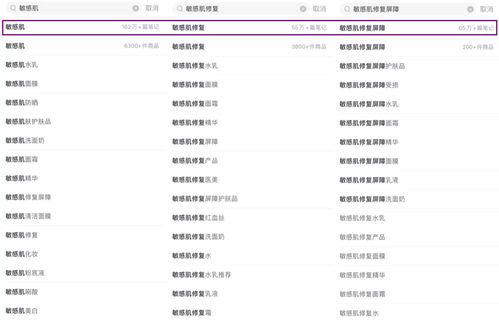

你会发现某些时段对你账号的“放大器作用”更明显,某些主题在特定时间段的表现更优。接着把观察扩展到区域层面,利用观众画像和城市分布,找出前五至十个活跃城市的共性时段,逐步把日程表本地化。

在执行层面,给自己一个简单的三步走:1)设定目标与基线,例如以曝光、收藏、评论、转化为核心指标;2)设定测试变量,以时间段为主轴,辅以形式及封面风格的微调;3)持续追踪数据,建立可对比的周/月报表。别让“数据”变成冷冰冰的数字,而要把它转化为可执行的日历安排:哪几天、哪几个时段、哪类优先在黄金时段上线,哪类笔记可以在非黄金期柔性释放,后续再对比优化。

时间只是入口,质量才是决定性因素。无论你选择在黄金时段上线多频次的笔记,仍要确保封面、、结构、信息密度和可操作性都够扎实。封面要具备辨识度,要点明主题且有阅读欲望,笔记结构要清晰,关键信息要先行呈现,读者才愿意继续看、收藏、转发。

把节律与力放在同一个计划里,形成一个闭环的改进机制。让时间成为你与粉丝对话的入口,而不是单纯的流量波动。你会在长期坚持中看到曝光稳定、互动提升,甚至转化为更精准的粉丝增长。

第二节:数据驱动的迭代,把时间变成收益在前一部分把时间的“入口”找到了之后,下一步要把它转化为持续的曝光和高质量互动。这就需要用数据来驱动决策,把“什么时候发”和“发什么”这两个看似分离的要素,串成一个不断迭代的闭环。你要清楚,时间能带来初次曝光,但能否转化为粘性粉丝,取决于的质量、话题的相关性,以及与受众的持续对话。

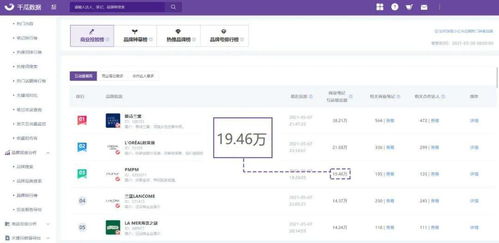

第一步,设定清晰的目标与基线。你需要明确你希望通过笔记达到的结果,是提高曝光量、增加收藏、提升评论互动,还是推动关注量的增长。为每一个指标设定一个合理基线,确保后续的对比有意义。再把基线切分到时间段上,看看不同时间段对应的基线提升幅度。这是你后续判断“某个时间段是否值得长期投资”的关键。

第二步,设计可控的测试变量。时间点是核心,其他变量如形式、主题、封面风格、文案长度等,可以辅助你更准确地判断时间带来的效果。推荐的做法是一次只改一个变量:先把时间段作为主测试变量,保持形式一致,然后再在同一时间段内测试不同的形式。

测试周期建议至少2至3周,以覆盖工作日与周末的波动,并用相同的评估口径对每组数据进行对比。

第三步,系统化分析结果。关注四大指标:曝光(或播放量)、收藏、点赞、评论,以及更具体的参与质量信号如完播率、转化率(如果你设置了跳转、收藏或关注等目标)。注意区域维度和受众画像的影响:前十个活跃城市的互动模式、不同年龄段对的偏好等,这些都将帮助你梳理出更细粒度的时段偏好。

第四步,落地与优化。把测试结果转化为可执行的日历和计划。比如如果发现工作日晚间20:00-21:30的收藏率最高,可以在这个时间段固定上线2条主线笔记,配合1-2条在非黄金时段的补充笔记,用以覆盖“非高峰情境”的用户触达。对比不同周的相同时间点的表现,持续微调文案、封面和结构,逐步形成稳定的“时段+力”组合。

第五步,建立可复用的模板与工具。为了让这套方法落地,你需要一个可执行的产出工具:包括一个周/月发文日历模板、一份数据追踪表、以及一个简单的“节律测试计划”清单。你可以按地理区域、受众画像、主题方向来拆分时段,以避免“时间段混乱”造成的混乱。日历模板可以帮助你把测试结果变成长期的发布节奏,数据追踪表则把每次迭代的要点记录下来,方便你在未来复盘时快速看清趋势。

第六步,谨慎对待数据中的异常。数据并非全然客观,节日促销、热门话题、平台算法更新、竞争对手的策略变化都会对数字产生短期波动。遇到异常时,先确认是否是样本容量不足、时间段错配、还是本身的问题,再综合多周数据进行判断,避免被短期波动误导。

关于落地执行的一个小建议:用一个简易的“发文日历+数据追踪表模板”来支撑整套体系的日常运营。你可以把每周的主笔记排在黄金时段,配合若干日常笔记保持账号活跃度;同时在周边的非黄金时段安排Back-up笔记,用于填补潜在的空窗期。长期坚持下来,你会看到曝光曲线趋于平稳,互动率和收藏率逐步提升,粉丝的关注也会更精准地聚焦在你持续输出的主题上。