没想到(小红书发文案时间段:把握流量高点的全链路指南)

当你精心打磨了文案、挑选了照片、设计了排版,最终决定哪一个时间点发布,往往决定了的首轮曝光强度和首批互动的热度。时间段不是简单的“下午3点”或“晚上9点”,它更像是一张隐形的日程表,映射出用户在一天中的专注力高低、情绪波动以及社媒平台的推荐逻辑的交汇处。

理解这张日程表,等于提前占据了被发现的入口。

小1:时间段为何会影响曝光与互动的起点在算法和用户行为共同作用下,发文的时间点直接影响到首轮曝光的广度和深度。早上醒来时,许多人会先刷消息,边走路边滚动,注意力较碎;午饭后和晚上下班后,用户更愿意专注于整理信息、博得共鸣的;周末和节假日,时间相对充裕,用户更愿意沉浸式浏览。

因此,选择一个“潜在活跃点”发布,等于把放在了更高的被看见概率上。若把发布时间比作抢占一个热闹的广场,时间点就是你站在广场中央的位置,距离人群的距离越近,被看到的机会越大。

小2:人群刻度:不同人群的活跃时间有差异并非所有受众在同一时间段都活跃。职场人群在工作日的上下班路上、午后短暂休息时段,以及晚间的放松时间段,互动频次较高;学生群体在晚间和周末的碎片时间参与度更高;创作者与行业从业者则可能在深夜时段保持活跃,用来整理笔记、编写文案。

了解你的核心受众画像,是选时段的前提。你可以把受众分成3–4个画像,每个画像对应一个典型的活跃时段,并在未来的计划中交替测试,观察哪一个时段的转化最稳定、哪一种形式在那个时段表现更好。

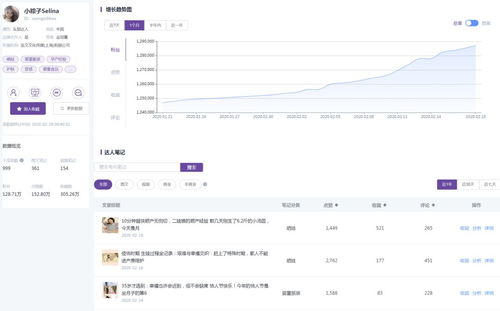

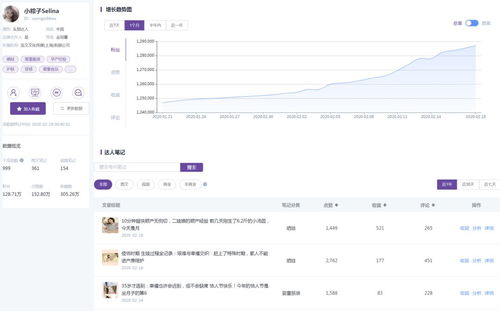

小3:数据讲故事:用数据来验证“黄金时段”不妨把时间段的选择像做实验一样对待,用可追踪的数据来支撑判断。记录每周不同时间段的发布情况:发布时间、文案长度、图片风格、互动量、收藏和分享等指标。通过简单对比,你会发现某些时段的“曝光—互动”比值会高出平均水平。

开始时可以选取2–3个时间点进行对比测试,持续2–3周后再做聚合分析。别只盯着“曝光高”的时段,关注的是“高质互动占比”和“收藏转化率”,这些数据往往更能反映的真实价值。

小4:从沉默到爆发:一个三步法的落地逻辑第一步,明确目标与受众:你希望带来的是品牌认知、产品转化,还是订阅/关注增长?第二步,挑选时间点与形式:结合受众画像,选择1–2个核心时段进行重点投放,同时设计不同形式(图文、短视频、长文)来测试承载能力。

第三步,迭代与总结:记录每次发布的环境因素、文案风格、排版结构与数据表现,形成“时段—形式—互动结构”的闭环,持续优化。通过这套简单的流程,你能把时间段的影响力变成一个可复制的模式,而不是凭直觉拍板。

这部分的核心在于让时间点成为一个可观测、可验证的变量,而不是一个模糊的“运气点”。在后续的部分,我们将把以上洞察转化为具体可执行的工具与模板,帮助你快速建立个人的时段模型,并通过实操把理论变成可复用的工作流程。

在前面的部分里,我们把“时间段”这件事从直觉层面提升到了数据与系统的层级。现在进入更具体的落地阶段,帮助你把黄金时段转变为稳定的产出节奏。你会学习到如何建立个人的时间段画像、如何进行实操测试、以及在实际运营中可能遇到的误区和解决办法。

小1:建立你的时间段模型1)明确目标受众与场景:把核心受众分成1–2个主群体,分别给出他们在一天中的高活跃时段的印象。2)画出时段曲线:在一个月内对每天的不同时间段做一个记录,标注曝光、互动、收藏、转发等关键指标的峰谷。3)构建权重矩阵:给不同时间段赋予权重,权重越高表明该时段对你当前目标的贡献越大。

4)制定发布日历:将高权重时段安排在高质量的发布日,低权重时段用于维护或轻量级。

小2:实操技巧:如何高效地执行时段策略

先排后发:先在工具中设定好3个黄金时段,批量准备多条文案与不同封面,避免临时匆忙导致质量下降。形态的时段搭配:醒目封面配合短文,情感共鸣型适合晚间,知识型/教程型则在工作日的高活跃时段发布。A/B测试的节奏:每周在同一时段发布2条不同风格的,比较留存与互动指标的差异,确保不是单次偶然导致的结果。

追踪与复盘:每周做一次数据汇总,关注“曝光-互动-收藏”之间的关系,调整、封面、摘要和排版的组合,以提升点击和停留时间。

小3:工具与模板的协同使用

数据化工具:利用简单的数据表或笔记应用记录不同时间段的表现,建立“时间段—表现指标”的索引卡。模板化为不同时间段准备可快速替换的模板、开场白模板和召唤语,减少每次创作的时间成本。日历化执行:用日历工具设定每周的发行节奏和复盘日,形成稳定的生产周期。

小4:避雷与常见误区

不要以为“越晚发越好”或“越早发越好”是普遍规律,真正有效的是你对核心受众的真实活跃时段。不要把时段当成唯一的成功因素,质量、排版、封面和文案结构同样关键。不要忽视节日、活动、行业热点对时段的叠加效应,短期波动可能掩盖长期规律。

不要追求过度分散的测试,保持每个月3–4个核心时段的稳定性,避免数据被打散。

小5:用时间换取持续的关注度时间段的研究不是一次性任务,而是持续迭代的过程。你可以把它视为生产的节奏管理:在对的时间点,给对的受众呈现对的,最终形成稳定的曝光窄带与互动回路。若你愿意把这套方法系统化,能把日常的创作从“随机发文”变为“有节奏的成长”。

在此基础上,你还可以引入更高级的分析,如分组测试、跨类型的时段对比,以及不同城市、不同设备对时段的影响分析,逐步将模型的覆盖面扩展到更广的受众群体。

结语与落地邀请你已经掌握了把时间段变成工作产出的一部分的方法论。若希望把它落到实操的细节上,帮助你更快地把握属于自己的黄金时段,一套系统化的时段分析与发布流程会是很好的助力。也许你现在需要的不只是一个理论框架,而是一套能直接落地的工具与模板。

市面上有多种辅助工具可帮助你采集数据、对比不同时间点的表现、并以可视化方式呈现结果。选择一个与你工作流程契合、且能持续产出数据的方案,会让你在日常创作中更从容地做出决定。

如果你对以上感兴趣,愿意把时间段变成你的稳定增长点,可以尝试在自己日常的发布中先应用部分策略,逐步扩展到完整的时段模型。也可以在后续的中,我会分享一个专门针对小红书生态的“时段分析模板”和一个简易的可复制的发布日历,帮助你在最短的时间内看到成效。

通过持续记录、对比和迭代,你的输出节奏将越来越稳,观众的关注也会更具持续性。