一篇读懂(小红书什么时间段发比较好:从数据洞察到实战落地的全方位指南)

不同用户群体的日常节律,决定了信息来自海量时的第一道“入口门槛”。早晨出门前、午后休息时、晚间放松时,每一个时段都承载着不同的注意力耗散与购买欲望。要理解这件事,先从用户的“日常碎片时间”说起。工作日的通勤时段,约束多、信息密度高,用户的注意力相对分散,但碎片时间里更追求高效、可直接被消费的;午间、晚间在休憩和放松之间摇摆,用户愿意花时间刷,期待的是“能get到点子、能看懂玩法、能看到美好生活的瞬间”;周末则更偏向娱乐性和深度体验,用户愿意停留更长时间,若笔记的节奏和画面语言对得上他们的情绪,效果就会成倍放大。

更重要的是,时间并非单点的权衡,而是一个连续的分布:早上—9点前后,夕阳西下的时间段,以及夜间11点到1点的单点爆发,往往都各自拥有一个小规模的“热力区”。潮流和话题的热度并非恒定,往往在特定时段集中爆发。对创作者而言,第一步是建立一种“时间矩阵”,把自己目标受众的日常打卡时段映射出来。

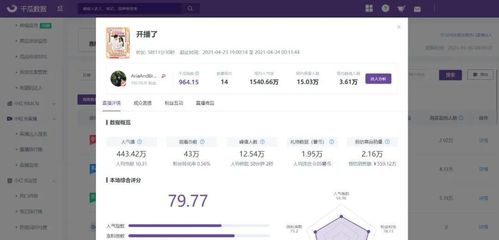

要把这件事落地,需要用数据来支撑判断。最直观的做法,是用账号自带的数据看最近8到12周的趋势:帖子曝光的峰值时间戳、收藏与转发的分布、关注者增长的节律,以及不同话题在不同时间段的表现差异。比如,你的笔记多是美妆测评、穿搭分享,可能在周一至周三的午后更易被收藏,在周末的晚上获得更多的互动;如果你偏向旅行笔记,夜间和周末的观看时长可能更高。

初步结论往往是“不同类型的,在不同时间段呈现的概率分布有差异”,而不是单一的黄金时段适用于所有人。在实践里,你可以用如下思路来检验:1)设定2-3个目标时段作为试验窗口(如周一到周五的早上8点、午间12点、晚上20点),连续8周,每周至少发布1条同类型笔记,确保可比性;2)对比同类笔记在不同时间的曝光、收藏、评论、转发和保存数,计算相对指标差异;3)留意首次2小时的表现,作为短期“初始分发”的重要信号。

小红书的推荐逻辑强调初期的强势曝光,一条笔记的前2小时往往决定了后续的分发容量。把握好这段时间,往往能把后续的曝光带上升梯度。时间的理解还要结合笔记本身的形式与节奏。短视频、图文、长文、视频封面样式等不同载体,在同一时段的表现也会不同。

例如,在工作日早晨,人们更喜欢快速、直观的画面与;午间则偏好实用性强、能在短时间内给出解决方案的笔记;晚间则可能更关注情绪、故事性和美感的沉浸。一个有效的时间策略是把“节拍感”融入创作:用3秒内能抓住用户的封面图和前3秒视频,辅以清晰的和第一段落的关键信息,将“打开笔记—继续往下看”的门槛降到最低。

别把时间理解成一次性决定,而是一个循环的优化过程。每当新增一个时间点的试验数据,就更新你的时间矩阵。把每周的结果整合成一个简短的复盘:哪几个时间段的曝光提升最明显?哪些时段的互动更旺盛?在你的受众结构没有重大变化前,维持2-3个稳定的试验时段,同时为新话题预留灵活时间,确保当热点出现时,你也能快速插入到最可能被看到的时段。

当你把时间的洞察变成日常的数据驱动行为,时间就不再是模糊的变量,而是提升笔记曝光的工具。你可以从现在开始,先做一个小规模的时间矩阵,把你目标受众的日常打卡时段粗略标注出来,等一周的数据回来,再把矩阵细化成一个可执行的发布日历。记住,时间是你与用户“遇见”的桥梁,桥梁修得越稳,用户越愿意停下来看看你想分享的。

这个模板不是硬性规矩,而是基于多场景的常见分布,供你根据自己账号的具体数据来微调。把试验的“时间段”与“类型”绑定起来,例如早间偏职场实用类笔记,午间偏美妆或穿搭的快速攻略,晚间偏生活方式与情感故事,周末偏深度或变现性较强的评测。设计要和时间点相匹配。

封面要在首秒就讲清主题,要简短有力,第一段落要给出看点与收益点,确保用户在滚动中能快速理解笔记的价值。不同载体的节奏也不同:图文强调视觉冲击与信息量,短视频追求“开局3秒看点”,长文则需要在开头就给出结构性要点,方便用户扫描后决定继续阅读。

在执行层面,建立一个可复制的工作流:1)先确定本周的3个核心话题与2个备选话题;2)针对每个话题,准备2-3个不同时间点的版本(不同开场画面、不同前言摘要、不同标签)以便快速投放;3)使用同一套封面模板和字幕风格,降低重复劳动,提高一致性;4)记录每条笔记在不同时间段的表现,建立简短数据表,追踪曝光、收藏、评论、转发与保存的比例。

配合热点和节日,是提升曝光的加速器。热点在不同时间段的热度分布不同,敏捷地将话题与受众的生活场景结合,能让笔记在非常短的时间内进入高流量区。你可以为热点准备“预热-发布-回看”三阶段的微计划:在热点爆发前1-2天准备好封面、和开场白,在热点出现的当日安排发布,并在24小时内持续跟进,观察是否需要二次曝光或补充版本。