越早知道越好(小红书发文黄金时段:揭秘日常曝光的高效节奏)

黄金时段并非一个单点,而是一组由用户日常行为驱动的时间窗口。在这段时间里,用户更愿意打开应用、浏览、互动,算法也更倾向于放大这些新鲜信号。早晨醒来、午休和下班后的时段,以及晚上的休闲时光,都是用户最容易进入浏览状态的时间段。不同人群的活跃曲线略有差异:上班族在上下班途中、工作间隙会快速地扫一眼收藏清单;学生和自由职业者则更偏好午后和晚间的轻读。

周末的节奏又会略有不同,因家庭时间、户外活动与社交时间错开,黄金时段的分布可能更偏向晚间或午后。理解这些规律的关键,是把时间看作一种资源,而不是被动等待的变量。

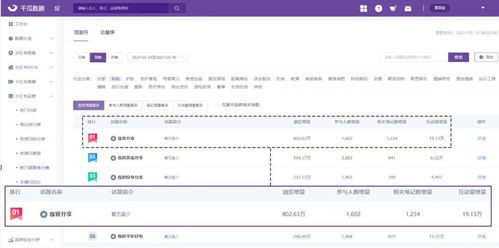

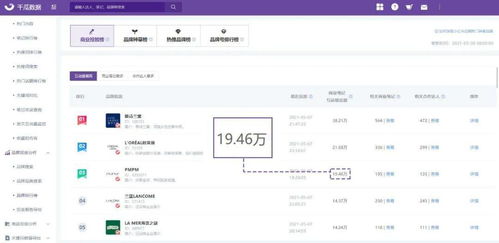

要想在黄金时段内获得更高的可见性,第一步是做小范围的时间试验。你可以在同一周内,固定在三组时段发布笔记:早间、午间、晚间。记录每组时段的曝光、收藏、评论、转发等数据,并计算出各自的首发互动强度。首发互动的强弱,是后续曝光潜力的重要信号。若某一时段的首发互动显著高于其他时段,便可以把这段时间作为“首发黄金时段”纳入日常计划;若数据趋于平缓,则需要在、封面、、上做出调整,再次用同样的方法验证。

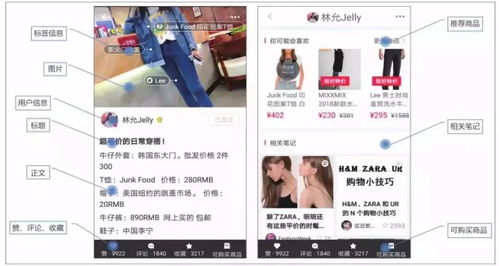

除了时间本身,笔记的结构也要与黄金时段的节奏相匹配。第一屏要具备冲击力,要在三五句话内点出价值点,要有对比性和可操作性,封面应在视觉上形成强烈对比,确保在滚动视线中第一时间抓住注意力。黄金时段的作用不仅在于“曝光量的增加”,更在于“高质量互动的起点”。

你要的不是多次无效曝光,而是带来真实互动信号的高质量初始流。把握好这三条:时间、、互动,将帮助你的笔记在算法的初始评估阶段就获得更大权重。别把黄金时段视作一次性策略,而是一个需要持续打磨的节奏。坚持记录、持续优化,才会在长期的运营中建立稳定的曝光曲线。

明确目标以后,建立一个“黄金节奏表”:每天固定在一个或两个黄金时段发布1-2条笔记,保持稳定产出,同时确保每条笔记的核心要点清晰、可落地。形式的组合也很关键。不同受众对图文、短视频、长图等形式的偏好不同,形成“组合拳”能覆盖更多用户。比如,图文适合步骤清单与实操要点,短视频用于直观演示和情感共鸣,长图/长文适合细节讲解和完整方案。

封面和要在发布前就定稿:封面要高辨识度、色彩对比鲜明,文字不要遮挡主体;要点出痛点与受益,尽量用3-4句话让读者立刻明白“我能从这篇笔记得到什么”。首小时的互动设计也不可忽视:在笔记发布后的前60分钟内,主动回复评论、提出引导性问题、邀请收藏或转发,提升首轮交互质量。

关于发布的具体执行,建议建立一个简单的流程模板:选题—脚本/分镜—拍摄与剪辑—封面与写作—撰写—发布与互动策略执行—数据监控与复盘。脚本阶段应明确笔记的核心价值点、步骤清单、可操作的行动点。拍摄与剪辑要保证画面清晰、节奏紧凑,尽量在第一屏就传达出关键收益。

发文后,关注曝光曲线和互动热度,必要时对后续笔记做快速调整,例如改写、替换封面或微调。数据复盘是持续进化的关键。每周选取2-3条表现较好和2-3条表现一般的笔记,比较它们在不同黄金时段的表现差异,从中提取可重复的规律,逐步构建属于自己的“黄金时段档案”。

在这个过程中,也要警惕常见误区:盲目追热点而忽视受众画像、版本更新带来的算法变化、以及为追求曝光而频繁变动自己的风格与定位。稳定的风格和清晰的定位,是让你在黄金时段长期受益的底色。

最后给出一个示例周计划,帮助你快速落地执行。周一9:00发布1条教程类笔记,周二12:00发布1条生活实用笔记,周三20:00发布1条情感共鸣笔记,周五17:30发布1条数据/案例笔记,周末10:00发布1条合集或长图笔记。每条笔记都搭配一个简短但具体的行动点,例如“收藏本笔记以便日后参考”、“在评论区给出实用清单”等,促使用户在互动后继续参与。

执行中,记得用简短的标签和描述来帮助定位受众,避免标签堆砌和题材混乱。逐步建立起属于自己的节奏与风格,黄金时段就会成为你生态的稳定引擎。若你愿意,我们可以把你的定位、目标和现有风格结合起来,定制一个专属的黄金时段运营计划表和一周具体发布清单,帮助你在下一个周期实现“曝光—互动—转化”的闭环。