万万没想到(小红书发作品频率:用节奏成就持续曝光的秘密)

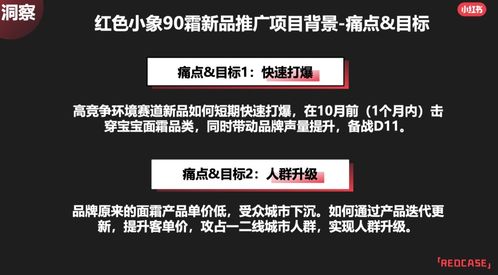

小1:节奏的力量——为什么频率会改变你在小红书的命运在短视频与图文交错的年代,很多人把注意力放在“做好一条”的质量上,结果却忽略了一个决定性因素:你发布的节奏。小红书的算法对稳定性有天然的偏好。它会把你在某段时间里持续出现的痕迹,逐步转化为对你账号的信任。

可以把它理解为:如果你愿意持续地、可预测地提供有用的,平台就会把你视作“可靠的资源”,更愿意把你的新作品推给对你感兴趣的用户。这并不是说只靠勤快就能获利,而是频率为你搭建了一个可被读者看到、被算法识别、被社区记住的桥梁。

频率的另一层意义在于观众的期待管理。你不是在和机器对话,而是在和人群建立习惯。设定一个清晰的输出节奏,读者会逐步形成“在某个日子总能看到你的新”的预期。当你在同一时间段持续出现,读者的回访率、收藏与转发的概率都会随之提升。反之,过度追求个别爆款、间隔太久的发文,会让读者的注意力从你身上溜走,错过建立稳定关系的机会。

对算法而言,节奏等于信号密度。假如你每周固定3次更新,平台会把你视作“高频活跃的创作者”,从而在你的目标人群中提升曝光权重;若改成不稳定、时断时续,系统要花额外的参差判断来决定何时再把你放到主流流量池中。这就是为什么很多看起来“强”却因为节奏断层,未能实现持续增长的原因。

频率不是简单的数量,而是一种可复制、可预测、可衡量的工作流。

小2:从试错到标准化——如何把频率变成可执行的节奏要把“频率”落地,最实用的办法是建立一个可执行的节奏模板,而不是凭感觉随意发挥。具体可以从三个层面入手:产出、呈现、互动。

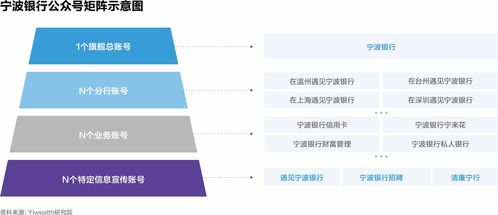

产出层面,先建立支柱(contentpillars)。例如,把你的账号定位分为3个核心主题,每周轮换,确保至少有1–2条与核心主题高度相关的。这样不仅有利于写作,也便于受众快速判断你是谁、能提供什么价值。接着建立一个“池”,把灵感卡片、可复制的结构、可贴近生活的案例整理成清单,避免临时性创作耗费过多脑力。

池还要覆盖“永不过时”的实用型与“时效性”的组合,确保在闲时也有可直接落地的素材。

呈现层面,优化、封面、与结构。一个明确的开头与可读的段落结构,是提高读者停留时间的关键。将复杂信息拆解成易吸收的要点,用简短的句式和清晰的分段来呈现。封面设计要符合平台的视觉偏好,颜色、排版、图片与文字的配比都需要在多轮尝试中找到最佳组合。

高质量的首图往往能直接提升点击率和打开率,因此在排版上花些心思是值得的。

互动层面,建立评论与回访的循环。规定每一篇作品在首72小时内形成一定的互动目标,例如“3条以上有深度Comment,1次二次转发”,以及“至少1次对读者问题的回答”。通过积极的互动,你能把算法对你的热度预期转化为实际的自然曝光。与此尝试把部分进行再利用:把成功的笔记提炼成清单式的贴文、把视频改编为信息图、把长文拆分成短段的卡片。

复用不仅节省时间,也能把同一主题在不同形式下触达更多人。

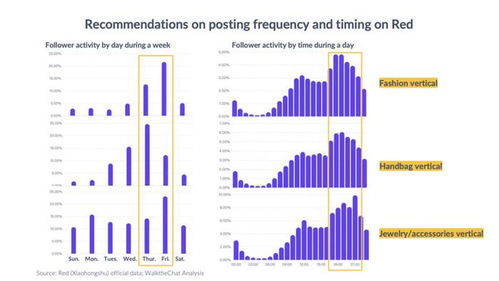

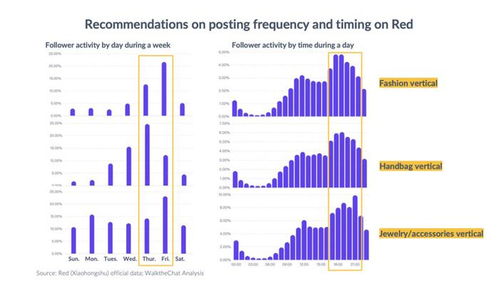

要把这套节奏落地,给自己一个起步计划:第一两周,设定每周2–3篇的更新频次,专注于一个核心主题的深入解读;第三到第四周,逐步提升到3–4篇/周,并引入“对比/教程/清单”三种形式的混合;第六周开始,在保证质量的前提下,尝试微调发布时间段和排版风格,看看哪一组组合更能吸引目标读者。

这并非一蹴而就的完美,而是一个持续优化的过程。你需要的,是让每一次发声都带着可复制的节奏信号,而不是凭一时灵感随意乱发。

结束语式的往往会显得生硬,但这并不意味着没有机会。通过建立稳定的发文频率,你把账号从“一次性创作者”升级为“持续输出的品牌人物”的路径就已经打开。这一路上,你会逐渐学会在紧凑的时间内产出高质量,也会在数据里看到自己的成长曲线。若你愿意把这份节奏进一步固化,我可以提供一份经过实操验证的“日历与模板集合”,帮助你在未来的创作里,始终保持清晰的方向与高效的执行力。

你只需要坚持、记录、迭代,剩下的交给时间与平台的反馈来证明。

小1:落地执行的四步走——把节奏变成日常工具第一步,搭建日历与主题池。日历不是简单的时间表,而是一个可操作的计划系统,明确每次发文的主题、形式、目标指标、发布时间与复盘点。主题池则像一座储存库,涵盖你的核心话题、常用模板、可引用的案例和公众议题的切入点。

每天花几分钟在日历上做微调,确保未来一周乃至一个月的主题连贯、形式多样、节奏稳定。

第二步,建立批量化生产流程。把拍摄、剪辑、文案写作、封面设计、排版等环节拆解成可执行的步骤,制定清单和时间线。建立一套“模板化”库:开头三句话、要点提要、号召等都是可直接套用的模块。这样你就可以在同样的时间内产出更多高质量,而不是每次都从零开始。

注意给自己留出缓冲时间,避免因临时变更而影响后续发文。

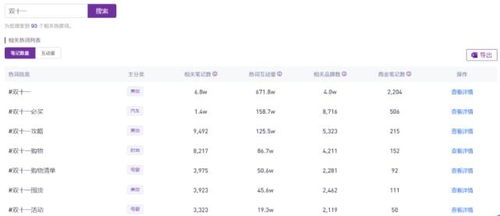

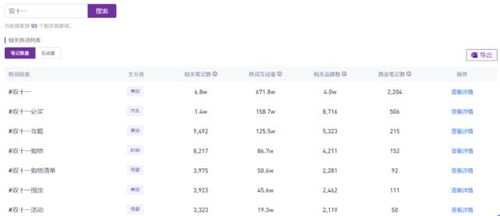

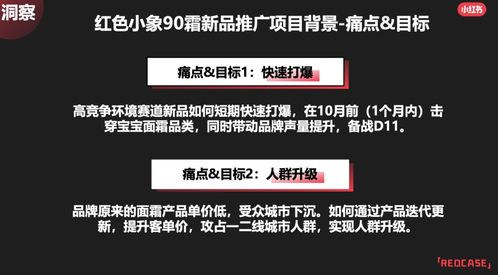

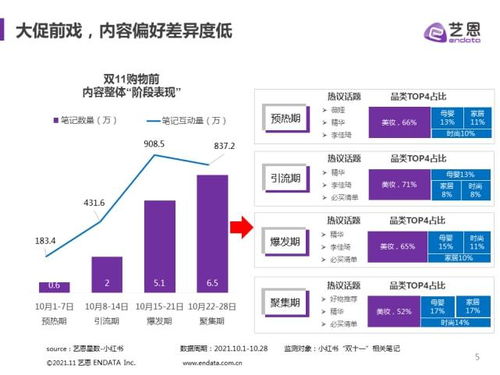

第三步,做数据驱动的优化。定期查看阅读量、收藏、评论、分享以及新粉丝的来源。找出高表现的共同点:主题、形式、时段、封面和结构等。用数据来指导下一轮的选题与排版,而不是凭直觉盲目跟风。将“热度话题”与“稳定主题”结合起来,既能抓眼球,也能持续建立你在读者心中的权威感。

第四步,建立健康的评估与调整机制。给自己设定审阅门槛:每次发布前确保文案清晰、结构合理、图片质量达标;每轮复盘后,记录有哪些策略有效、哪些需要改进。将个人情绪与创作压力降到最低,比如规定每周的“创作休息日”,避免连续高强度创作导致质量波动。把关注点放在长期成长上,而不是追逐短期的爆款。

小2:避免常见误区与坚持的心法误区一:以数量换取曝光。高频更新并不等于高质量,也不一定带来长期关注。若质量下降,读者容易流失,曝光只是短期的噪音。误区二:只跟随热度,不做个人定位。热度是风向标,但你要有清晰的个人定位和风格,才能在同类中脱颖而出。

误区三:单次成功就放松。每一次发布都应该被视作一次练习,继续完善写作、拍摄、排版和互动的各个环节。

坚持的心法,来自对自己工作节奏的尊重与对读者需求的敏感。先设定一个现实的目标:比如一个月内保持3–4次稳定发文,逐步提高到每周4–5次,确保每条都能承担帮助读者、展示专业、塑造品牌的多重功能。建立“备料—产出—复盘—迭代”的闭环,确保每一轮都比上一轮做得更好。

与其追逐“完美的一条”,不如追求“持续产出的稳定质量”。稳定的连续性,才是建立信任与口碑的最好方式。

关于工具与模板的落地应用。你可以使用简易的模板来加速文案的产出,例如通用的结构模板(引发共鸣、明确收益、简要对比、行动指引)、开头三句法(概述目标、抛出痛点、引发好奇)、以及的互动号召(邀请评论、收藏、分享、或提供下一步信息)。

配合一个标准化的图片与排版模板,整个平台的风格就会变得更统一,用户的阅读体验也会更连贯。你若需要,我可以提供一个可直接套用的“发文频率执行包”:包含日历模板、主题池框架、分镜与文案模板、封面排版建议,以及一个简短的复盘表格,帮助你在每次发文后快速归纳与改进。

把这些工具变成你日常工作的一部分,频率自然就成为你在小红书上持续成长的稳定引擎。

总结性地讲,发文频率不是一条单独的指标,而是一种维护与增长的工作流。它帮助你把个人创作从灵光乍现,转化为可复制的成长路径。只要你愿意建立日历、模板和复盘机制,保持对读者需求的关注,并以数据支撑来优化策略,你的账号就会在稳定的节奏中,逐步获得更高的曝光、更多的互动,以及更稳健的成长轨迹。

希望这两部分的能给你提供一个清晰、可执行的路线图。如果你愿意尝试,我也乐于在评论区与你分享具体的模板版本与落地细节,让你在接下来的创作中,真正把“频率”变成你的强大工具。